藻場保全・回復に向けた取組について~これまでの取組とこれからの展望~【増養殖部】

1 はじめに

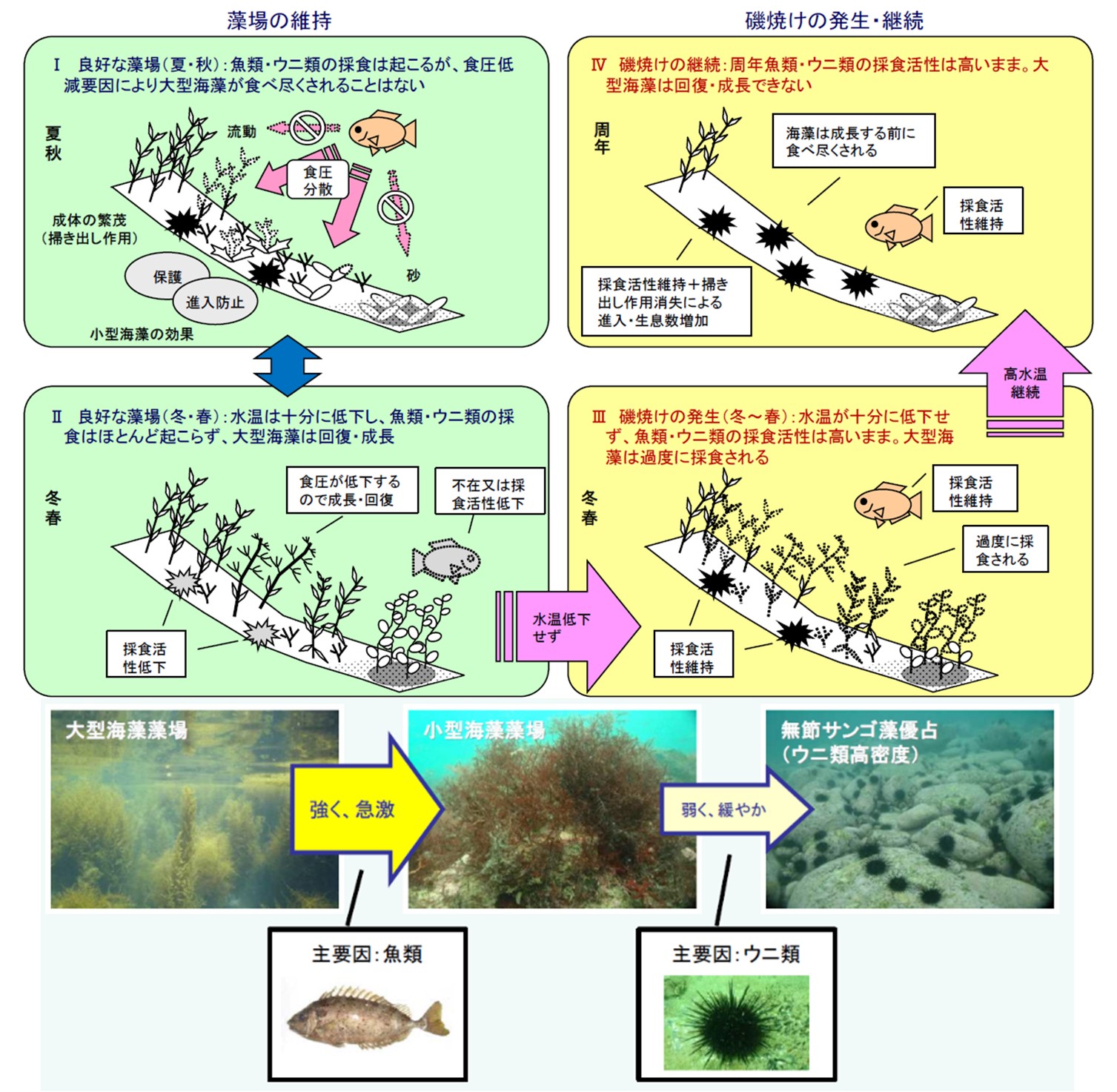

藻場、特に、クロメ等のコンブ目やホンダワラ類等により構成される大型海藻藻場は、水産動物への餌料の供給及び生育や繁殖の場など、「海のゆりかご」としての重要な機能を担っていますが、1990 年代に大規模で急激な藻場の衰退が確認され、本県でも、全体で70%ほどの藻場消失が確認されています。原因としては、地球温暖化による海水温の上昇により、海藻を食べるウニ類や植食性魚類(アイゴ、イスズミ、ブダイ等)の摂餌量が増大し、海藻の繁茂が追いつかなくなってきていることが挙げられます。

このような状況を受け、各浜の漁業者がそれぞれ藻場保全活動組織を立ち上げ、藻場の保全・回復に向けた取組を実施してきました。取組の内容は、海藻を食べるウニ類や植食性魚類(アイゴ、イスズミ、ブダイ等)の駆除がメインとなります。特にウニ類の駆除においては、県の指標(1平方メートルあたりのウニ類の生息数の制限)に基づき各活動組織が取り組んだ結果、一部の藻場が再生するなど成功例もできました。

しかし、植食性魚類による食害に対しては、これまで延縄や専用トラップ等による駆除、藻場周囲に網や構造物の設置を試みてきましたが、いずれもコスト・労力面の点から効果的な対策となり得ず、特効薬となる解決策が無い状況です。

図1 藻場消失のメカニズム

2 当試験場における植食性魚類対策

このような状況の中、当試験場では、令和4年度に植食性魚類対策チームを設置し、当該魚の効率的な忌避や駆除方法について検討してきました。令和5年度には、忌避物質の探索を徹底的に行い、幾度もアイゴを用いた水槽試験を実施しましたが、効果的な忌避物質の発見には至りませんでした。また、県内の採捕や利用実態について把握するため、定置及び刺網漁業者(27経営体)に対して採捕実態調査を行った結果、アイゴやイスズミ類については市場で値が付かず、そのほとんどが再放流されている実態が確認されました。

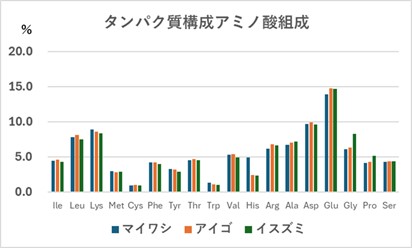

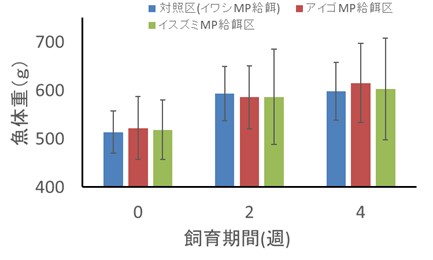

一方で、養殖業者が近年の餌飼料価格高騰で経営が逼迫しており、安価な餌を求めています。このため、今年度は植食性魚類の利用に焦点を当て、植食性魚類を代替餌料として利用できないか検討を行いました。まずは、植食性魚類の栄養分析を行いました。植食性魚類のアミノ酸含有量を分析した結果、養殖餌料で主に利用されているマイワシと比較して、遜色ない数値が得られました。また、餌料性疾病の原因とされるチアミナーゼ活性も認められなかったことから、餌料利用における安全性が担保されました。次に、養殖現場での利用を考えた際の使い勝手や実際の成長を確かめるため、当場にてカンパチ(魚体重500 g程度)25尾が入った水槽を3つ用意し、1ヶ月間、マイワシ、アイゴ、イスズミを主原料とするモイストペレット飼料の給餌試験を行いました。その結果、どの試験区も同程度の成長が確認され、養殖餌料としての利用は可能であると結論づけました。

図2 植食性魚類アミノ酸分析結果

図3 植食性魚類由来餌料給餌試験結果

図4 植食性魚類由来餌料給餌試験後のカンパチ

3 今後の展望

前述した植食性魚類由来餌料試験は、あくまで水槽内での結果であるため、来年度以降は、養殖現場での実装を視野に検討を進めています。現状では、植食性魚類を採捕する漁業者とそれを利用する養殖業者との流通網が構築されていないため、まずは、採捕漁業者、流通業者、養殖業者の間に入りながら、採捕した植食性魚類の仕分けや保管方法、買い取り単価やそれに係る経費、販売価格といった課題を解決できるよう検討を行いたいと考えています。

今後も藻場の維持再生や養殖業の発展に向けて、研究開発に取り組んでいきます。

電子ファイルは以下からダウンロードできます。

藻場保全・回復に向けた取組について ~これまでの取組と今後の展望~(PDFファイル:688.7KB)

なお,この内容は水産宮崎No.788に掲載されたものです。

この記事に関するお問い合わせ先

水産試験場

〒889-2162

宮崎県宮崎市青島6-16-3

電話番号:0985-65-1511

ファックス番号:0985-65-1163

メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2025年04月11日