令和7年度の水産試験場の新規研究課題のご紹介 【研究企画】

水産試験場の調査研究について、日頃より皆様方のご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。水産試験場では令和7年度に17の研究課題と18のモニタリングなどに取り組むこととしています。今回は、令和7年度からスタートする新規研究課題5課題について、ご紹介いたします。

資源部

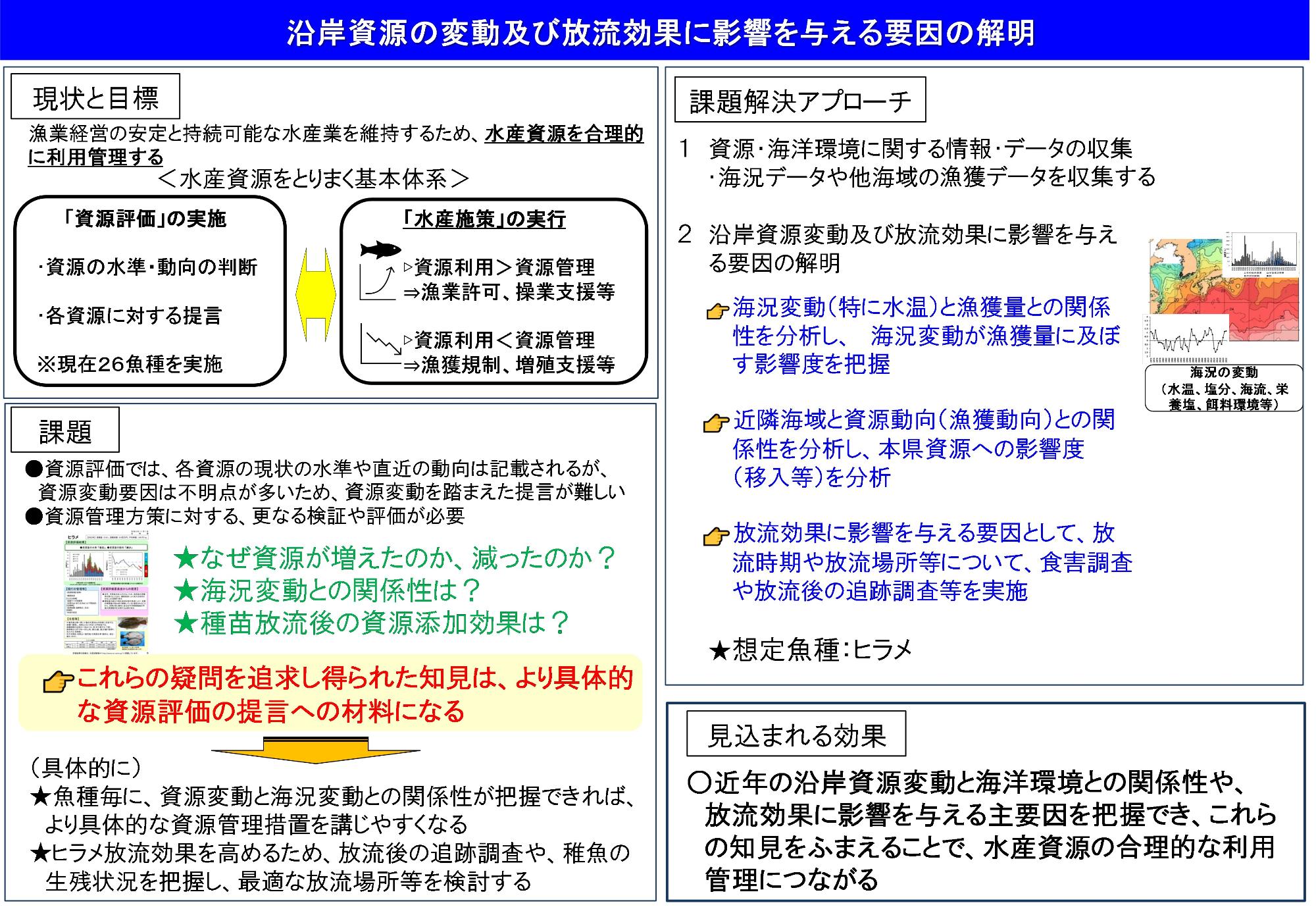

沿岸資源の変動及び放流効果に影響を与える要因の解明(R7~9)

本県では水産資源を合理的に利用し、持続的な水産業を維持するために、現在26魚種の資源評価を実施し、資源状況に応じた水産資源の管理方策を実施する体制をとっています。しかし、資源評価を実施する中で、放流や禁漁期設定等の資源管理効果の検証が不十分なものがあるため、本課題において、海況変動や近隣海域との関係等を検証し、資源変動の要因の解明を行っていきます。

増養殖部

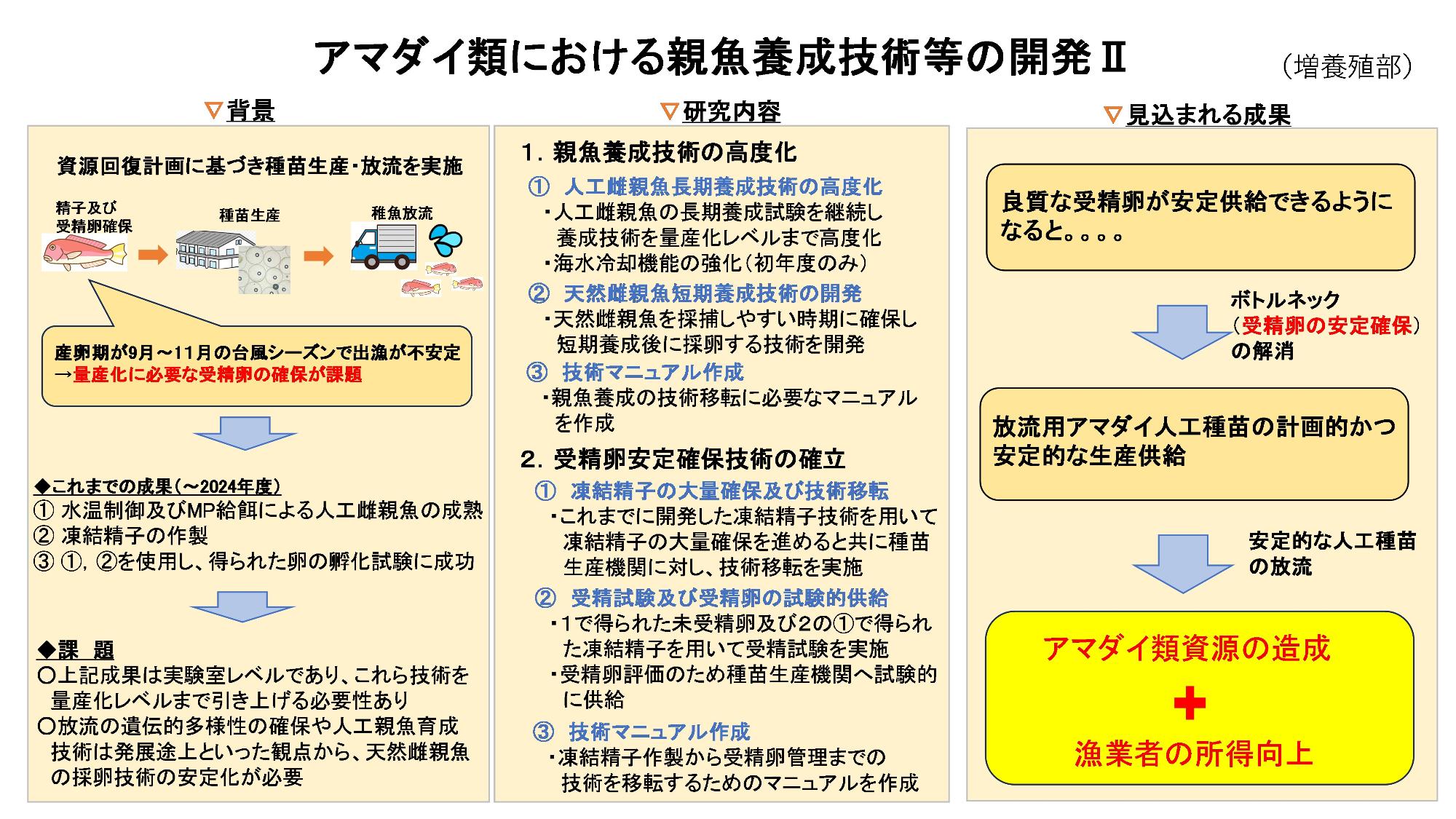

アマダイ類における親魚養成技術等の開発II(R7~9)

本県ではアマダイ類の種苗生産と放流に関する技術開発に取り組んでいますが、安定した種苗生産には至っていません。その要因の一つとして、天然親魚からの受精卵の確保の不安定さがあります。人工雌親魚の養成や凍結精子の活用に取り組んでおりますが、まだ量産化レベルまでには達していません。このため、本課題は、人工雌親魚の養成に加え、天然雌親魚の短期養成技術開発及び凍結精子の大量確保等により、受精卵を安定確保し、アマダイ種苗生産の量産化を目標としています。

経営流通部

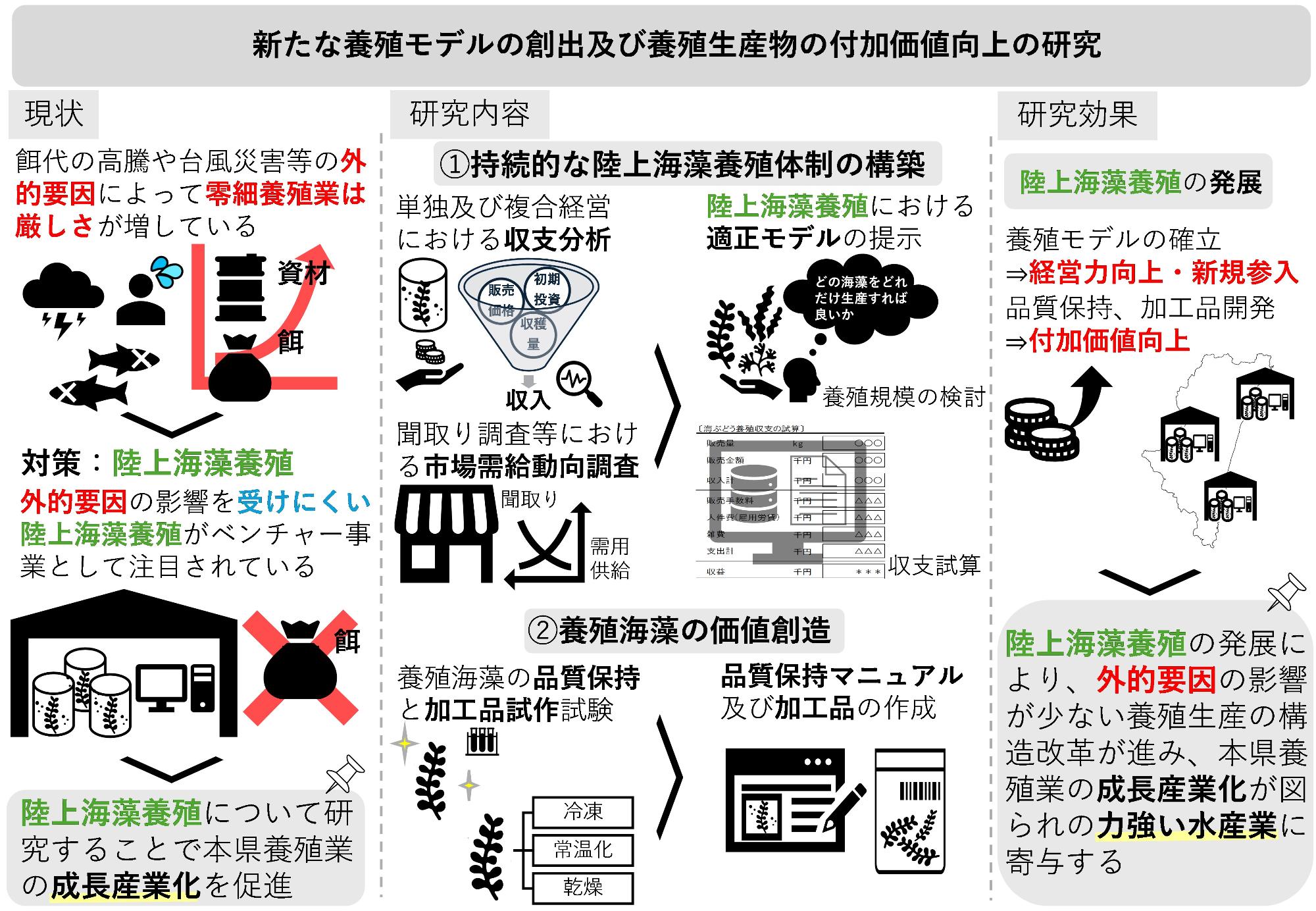

新たな養殖モデルの創出及び養殖生産物の付加価値向上の研究(R7~9)

本県の養殖業は、餌料高騰等により厳しい経営を強いられており、コスト削減や新たな収益部門の創出等が求められています。そこで、本課題では、近年注目されている陸上海藻養殖に着目し、既存魚類養殖との複合経営による収益分析や海藻のマーケッティング、加工品開発等に取り組み、新たな養殖モデルの創出を目指します。

内水面支場

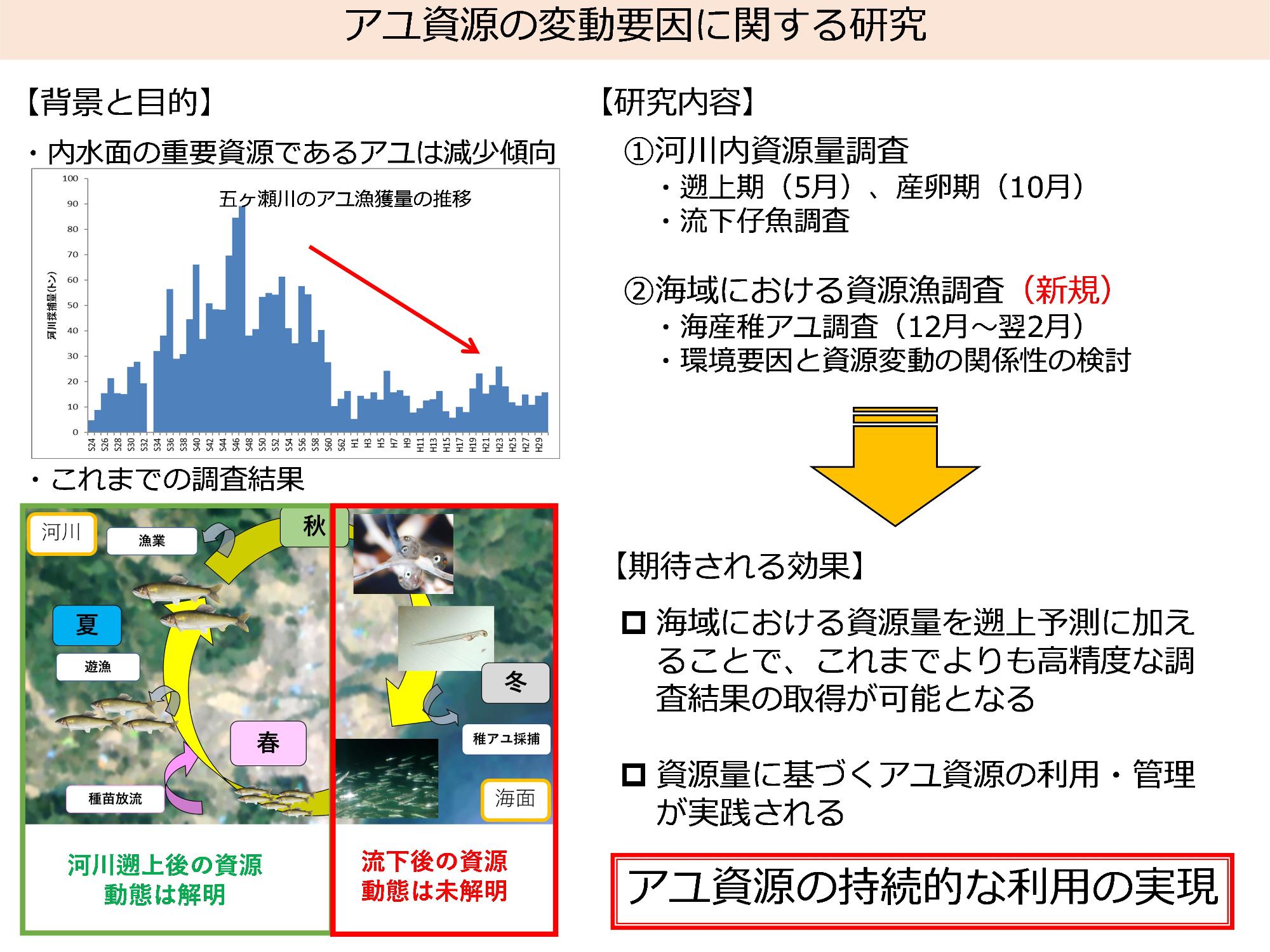

アユ資源の変動要因に関する研究(R7~11)

本県のアユ資源は著しく減少しており、県では平成28年から五ヶ瀬川水系を中心にアユの資源動態調査を継続実施しています。これまでの調査により、河川遡上後から流下仔魚期までの資源動向については徐々に明らかとなってきていますが、ふ化仔魚が海域へ流下した後から河川遡上期までの海域における資源動向については、不明な部分が多く残されています。このため、本課題では、河川での資源量調査を継続しつつ、県北海域における海産稚アユの採捕調査を中心とした海域における資源状況を明らかにし、両者のデータから、より高度なアユの資源動態を検証していくこととしています。

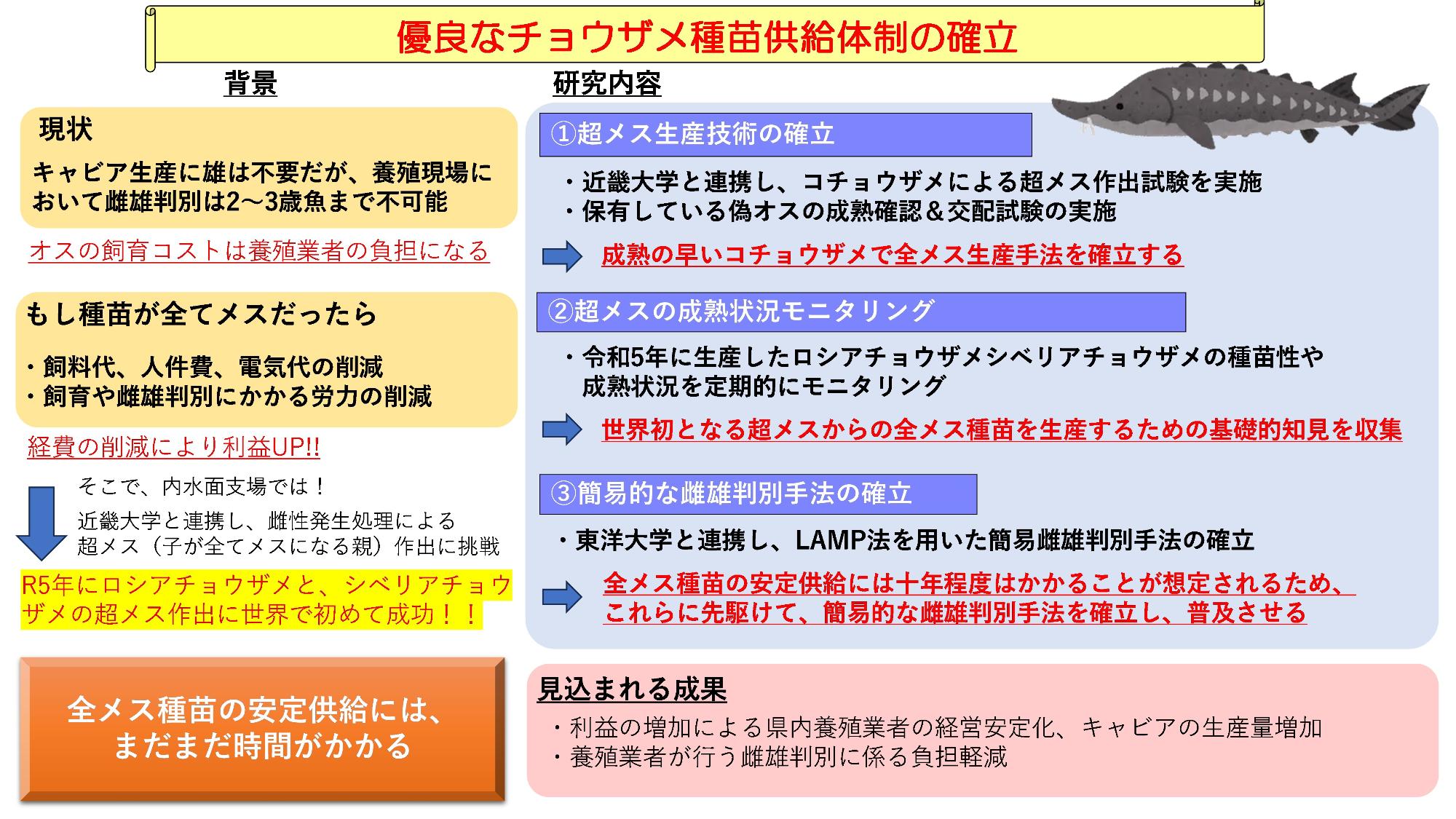

優良なチョウザメ種苗供給体制の確立(R7~9)

チョウザメは採卵までに5年から10年程度を要すること、外見では雌雄判別が出来ないことから、飼育コストや雌雄判別作業の省力化等が課題となっています。これまでの宮崎大学及び近畿大学との共同研究により、種苗の全メス化に向けた超メス(生まれる稚魚が全てメスになるメス親魚)の作出、及び効率的な雌雄判別に必要なゲノム情報の取得の見通しが立ったところです。本課題では、超メスの種苗性と成熟特性を明らかにし、親魚として利用可能かの見極めとともに、養殖業者がより簡単に雌雄判別が可能な手法の確立を目指すこととしています。

以上が令和7年度から取り組む新規研究課題になります。水産試験場では、これらの新規課題研究のほか、前年度以前からの継続課題や赤潮、水質環境保全のためのモニタリング調査等に取り組んでいます。更に、試験販売用の水産加工品の製造が可能な「水産物加工指導センター」、魚病の診断や養殖場の巡回指導、ワクチン講習会などの魚病対策指導を担う「魚病指導総合センター」を運営し、本県水産業を積極的に支援しています。

今後とも、水産業に従事される皆様の疑問・要望を解決するための技術開発や情報提供を行い、本県水産業の発展に尽力してまいります。

この記事に関するお問い合わせ先

水産試験場

〒889-2162

宮崎県宮崎市青島6-16-3

電話番号:0985-65-1511

ファックス番号:0985-65-1163

メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2025年04月30日