環境DNAを用いたビンナガ来遊予測技術の開発と実践に向けた取組【経営流通部】

はじめに

環境DNAとは、環境(環境となる海水や底質など)に存在する生物由来のDNAのことで、これを分析することにより、その環境に存在する生物情報等を把握することができます。漁業調査船みやざき丸では、船内の研究室で、洋上でも環境DNAの分析が可能であり、かつお・まぐろ漁業の漁場探索技術に活用することを目指しています。

対象となる近海かつお一本釣漁業は水揚げ量30年連続日本一を記録する本県の重要な産業の一つですが、中でもビンナガを対象とした漁獲が経営上非常に重要な位置を占めています。一方、ビンナガの漁場は短期集中的に形成するため、ビンナガの漁場への来遊を把握することは大変有効な情報となります。今回は、環境DNAを用いたビンナガの漁場来遊把握の技術開発と、その実践投入への道筋について報告します。

フィールド試験による環境DNAの動態検証

環境DNAの研究は内水面(河川や湖沼)での研究が盛んに行われており、特に魚類相の調査といった分野では既に多くの実践利用が進められています。一方、広大で開放的なフィールドである海面では、実践利用された例は少なく、研究調査も極めて限定的な現状となっています。そこで、本研究では、環境DNAの到達可能距離や海洋上での動態等について、以下に示す二つのフィールド試験を実施し検証しました。

1)河川の流水環境下での環境DNA到達距離を調査

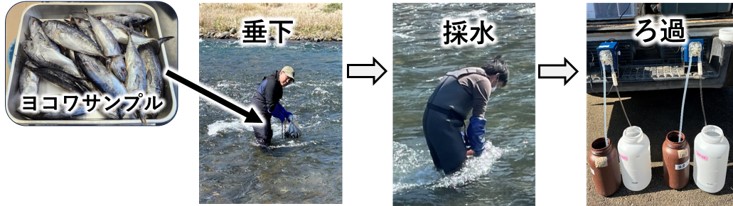

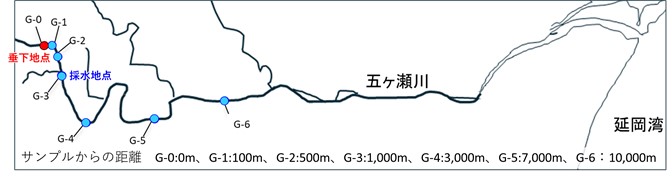

海流環境に見立てた五ヶ瀬川上流において、冷凍したヨコワ(クロマグロ稚魚)をDNAサンプルとして垂下し、下流側でのDNA検出状況を計測しました。

サンプル垂下地点をG-0とし、そこから下流側へ100 m、500 m、1,000 m、3,000 m、7,000 m、10,000 mの各地点をG-1~6として、合計7地点で対象サンプルのDNA量を計測したところ、下流側7,000 m(G-5)地点までDNAが検出され、その到達が確認できました。各地点におけるDNA量は500 m(G-2)地点までは急激に減少し、以降は安定的に7,000 m(G-5)地点まで到達しました。以上の結果から、流水環境下での環境DNAの動態は、当初流水による拡散で急激に濃度を薄めるが、その後は安定的に長距離まで到達することがわかりました。また、10,000 m(G-6)地点はDNAの検出がありませんでしたが、採水時に未達であった可能性が高く、検出可能距離はさらに伸びる可能性があることもわかりました。

図1 調査の手順

図2 調査を実施した五ヶ瀬川と各調査地点の位置

2)海洋上での環境DNA動態調査

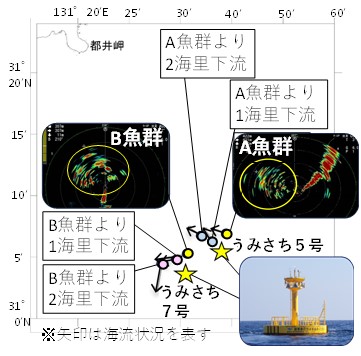

浮魚礁(うみさち5・7号)付近のカツオ魚群A・Bを対象に調査を行い、魚群地点から流向の下流方向に1、2海里地点の水深0、50、100 mで採水を行い、カツオのDNA量を測定しました。

その結果、A・B魚群ともに、流向に沿って2海里(約3.7 km)下流までDNAを検出することができました。これにより、海洋環境上において環境DNAの流向に沿った水平方向の到達距離が2海里以上であることが確認できました。また、A・B魚群ともに1海里地点と2海里地点の最大検出量に大きな違いが無いことから、河川での試験と同様、安定的に長距離まで到達しており、検出距離はさらに伸びる可能性があります。このことは、環境DNAが海面環境でも調査ツールとして有用であることを示しています。また、鉛直方向の検出量は水深ごとの差が大きく、対象生物の生息水深との関係性が高いことが示唆されました。環境DNAを検出するためには対象生物と水深を合わせる必要がありますが、逆に対象生物の生息水深を把握する手段にもなるため、漁業操業に有利な情報を得る手段になり得ると考えられます。

図3 浮魚礁と各魚群および採水位置

表1 各地点・水深ごとのカツオDNA検出状況

外洋域での環境DNAを用いた回遊性魚類の来遊状況把握

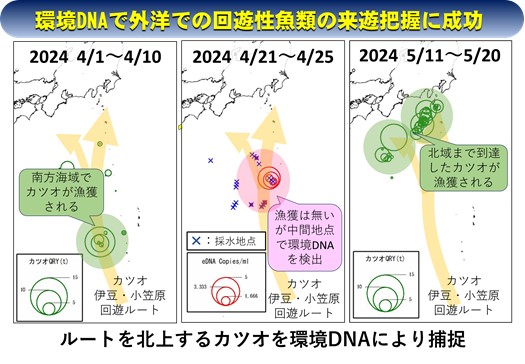

2024年度のみやざき丸航海調査では、4月下旬の伊豆諸島中央部の海域でカツオのDNAを検出しました(下図中央)。それ以前となる4月上旬では南側の海域で(下図左)、それ以後となる5月中旬には北側の海域で(下図右)カツオのまとまった漁獲があり、これらは既に知られているカツオの伊豆小笠原回遊ルートに沿った配置となります。すなわち、これはカツオが北上回遊し、本邦近海の漁場に来遊する行動の途中段階を環境DNAにより捉えることに成功した事例と考えられ、本研究分野において類を見ない貴重な成果が得られたと考えております。

図4 カツオ漁獲位置とカツオ環境DNAの検出位置と時期の比較状況

環境DNAを用いた調査の実践展開、ビンナガの来遊把握

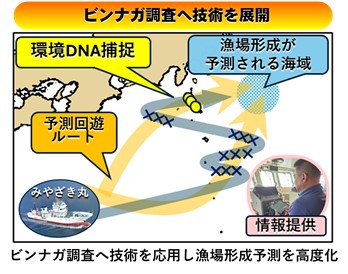

今後の環境DNA調査の実践展開については、上記のカツオでの環境DNAによる来遊把握の技術をビンナガ調査に応用していくことを考えています。カツオに比べて、漁獲される時期や海域が限定的なビンナガは、その来遊状況を把握することが効率的な漁獲を行う上で極めて重要になります。一方、これまでの研究によりビンナガの生息水深とその水温構造の関係や、行動予測等の知見が得られています。これにより、大まかなビンナガの回遊ルートが予測できるため、みやざき丸による環境DNA調査により、ビンナガがそのルートを通るタイミングを捕捉していきたいと考えています。また、情報はリアルタイムに漁業者への提供を行い、操業の効率化につなげていきたいと考えています。

図5 みやざき丸によるビンナガ調査の展開

電子ファイルは以下からダウンロードできます。

環境DNAを用いたビンナガ来遊予測技術の開発と実践に向けた取組(PDFファイル:926.1KB)

なお,この内容は 水産宮崎No.790に掲載されたものです。

この記事に関するお問い合わせ先

水産試験場

〒889-2162

宮崎県宮崎市青島6-16-3

電話番号:0985-65-1511

ファックス番号:0985-65-1163

メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2025年06月17日